Concedi esta entrevista a Daniel Camargo, ex-aluno meu num Curso de Cinema de Extensão Universitária do Departamento de Comunicação Social da PUC-RJ realizado cerca de vinte anos atrás e hoje um cineasta consagrado, que tem no seu currículo: o episódio “Antonio Meliande: pau pra toda obra”, incluído na série Retratos Brasileiros do Canal Brasil (TV), retratando a trajetória artística deste diretor e também um dos fotógrafos mais importantes do cinema brasileiro; a minissérie “Boca do Lixo: A Bollywood Brasileira” do Canal Brasil (TV) sobre o momento de intensa produtividade do cinema popular brasileiro de onde surgiram diretores como Carlos Reichenbach e José Mojica Marins; “George Hilton – O Mundo é dos Audazes” documentário sobre o uruguaio que se tornou um dos maiores astros do cinema popular italiano; e ”Independência 100 por 100”, documentário sobre o Rio de Janeiro dos anos 1920 quando a Cidade Maravilhosa foi palco da Exposição Internacional do Centenário da Independência de 1922. Daniel escreveu, de parceira com Fábio Vellozo e Rodrigues Pereira, o livro “Anthony Steffen – A Saga do Brasileiro que se tornou Astro do Bangue-Bangue à Italiana” (ed. Matrix 2007).

D- O que é Cinema?

AC – Cinema é antes de tudo uma técnica e uma indústria, mas o produto que fabrica, o filme, é uma arte, cuja finalidade pode ser o mero entretenimento ou a comunicação de ideias ou emoções profundas.

D – Qual destas vertentes o senhor prefere?

AC- Não faço distinção entre elas. O que me interessa é se o diretor e sua equipe, conjugando habilmente conteúdo e forma por meio de uma linguagem cinematográfica apropriada, conseguiram de fato divertir o público, fazê-lo pensar

ou se emocionar, provocando-lhe outrossim um prazer estético.

D – Como o senhor define um clássico do cinema?

AC – A verdadeira arte é a que nunca cansa. Um filme clássico é todo aquele que continua divertindo ou emocionando sempre que é revisto. Não me canso de ver, por exemplo, A Viúva Alegre / The Merry Widow de Ernst Lubitsch de 1934 ou Luzes da Cidade / City Lights de Charles Chaplin de 1931, dois exemplos de um filme que diverte e outro que emociona.

D – Quais os diretores do cinema clássico que o senhor mais admira?

AC – Obviamente fica muito difícil escolher os meus preferidos entre centenas de diretores do cinema mundial. Mas aceito com esportividade o desafio que você me propõe como homenagem ao seu talento e produtividade na área do cinema. Para não alongar a resposta, escolhi apenas diretores que trabalharam no cinema americano, mesmo porque nenhuma outra cinematografia produziu tantos filmes admiráveis. Destaco em primeiro lugar John Ford, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Ernest Lubitsch e Raoul Walsh, porque sobressaíram tanto no cinema mudo como no sonoro. Souberam conciliar arte com entretenimento. Impuseram-se como artistas mesmo trabalhando sob o sistema de estúdio; deram verdadeiras aulas de técnica cinematográfica; demonstraram preferência pelo visual e por uma narrativa clara, simples, fluente, na melhor tradição clássica; deixaram a marca do seu estilo nos filmes que fizeram. Ford foi o maior pintor e poeta da tela; Hitchcock, um eterno criador de formas fílmicas, ousadas e fascinantes; Lang, um exímio contador de histórias, econômico e objetivo, expressando-se sempre por meio de recursos imagísticos impressionantes; Lubitsch, um mestre do humor atrevido e malicioso, exposto através de deliciosas ironias, subentendidos elegantes e insinuações rápidas com a câmera; Walsh, o especialista da ação contínua, executada com pleno domínio dos elementos cinestéticos. Posso apontar também: Michael Curtiz e Orson Welles, cujos filmes essencialmente dinâmicos, sempre me encantaram. E, é claro, David Wark Griffith, F. W. Murnau e Erich von Stroheim, os professores de todos os outros grandes realizadores. Sem falar em Charles Chaplin, o gênio mais universal do cinema, cujo personagem Carlitos, na linha do humanismo poético, seduziu simultaneamente as massas e os intelectuais, fez rir e chorar as plateias de todo mundo. Na verdade, minha lista de diretores prediletos é interminável: Frank Capra, William Wyler, Billy Wilder, Elia Kazan, John Huston, Rex Ingram, Buster Keaton, Tod Browning (principalmente seus filmes com Lon Chaney) …

D – O senhor não pode citar pelo menos alguns grandes diretores do cinema mundial que admira?

AC – Akira Kurosawa, Marcel Carné, Julien Duvivier, David Lean, Michael Powell / Emeric Pressburger, Vittorio De Sica, Alessandro Blasetti, Fellini nos seus primeiros filmes, Ingmar Bergman, Eisenstein, Victor Sjostrom no cinema mudo (Vento e Areia / The Wind, A Letra Escarlate / The Scarlet Letter são admiráveis) …

D – No Brasil surgiu algum grande cineasta que pudesse ser comparado com os que o senhor citou?

AC- Acho que não. Mas houve cineastas que fizeram filmes apreciaveis como, por exemplo, Anselmo Duarte, Nelson Pereira dos Santos, Leon Hirszman, Walter Salles, Walter Lima Jr., Roberto Santos, Jose Joffily, Eduardo Escorel, Walter Hugo Khoury, Carlos Diegues, Arnaldo Jabor, Fabio Barreto, Bruno Barreto, Domingos de Oliveira, Luís Sérgio Person, Paulo César Saraceni, Roberto Farias, Rui Guerra, Hector Babenco, Sylvio Beck, Carlos Hugo Christensen, Antonio Carlos Fontoura …

D – O senhor poderia citar alguns filmes deles que lhe agradaram?

AC – O Pagador de Promessas; Vidas Sêcas; São Bernardo; Central do Brasil; A Ostra e o Vento; A Hora e a Vez de Augusto Matraga; Dois Perdidos numa Noite Suja (o de 2002); Lição de Amor; Noite Vazia; Bye Bye Brasil; Toda Nudez Será Castigada; O Quatrilho; Dona Flor e seus Dois Maridos; Todas as Mulheres do Mundo; O Caso dos Irmãos Naves; Anchieta, José do Brasil; Assalto ao Trem Pagador, Os Cafagestes; Pixote, a Lei do Mais Fraco; Aleluia, Gretchen; O Menino e o Vento; A Rainha Diaba …

D – E Glauber Rocha?

AC – Glauber tinha talento, mas era um talento desordenado. Tal como seus colegas do Cinema Novo, passou de crítico a realizador e teve a boa intenção de fazer um cinema diferente das chanchadas e tentar revelar um Brasil que não era mostrado para nós brasileiros, porém não tinha o devido preparo técnico para fazer cinema nem muitos recursos materiais. Por isso inventou aquela coisa de “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça” e convenceu muita gente de que aquilo era anti-Hollywood. Sabia se promover. Consegui assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol na sua integridade por causa de alguns trechos muitos criativos plasticamente inspirados em Eisenstein, mas Terra em Transe e os outros filmes dele que tentei ver, achei insuportáveis.

D – O senhor gosta do mítico Limite de Mario Peixoto?

AC- Não. É um filme experimental tedioso e de difícil compreensão, realizado por um jovem diletante inspirado na vanguarda francesa dos anos vinte, salvando-se apenas a bela fotografia de Edgar Brasil. O filme não logrou distribuição comercial, mas o Chaplin Club, cineclube cujo principal articulador era seu amigo Plínio Sussekind, patrocinou sua estreia numa manhã de 17 de maio de 1931 no Cinema Capitólio do Rio de Janeiro. O público detestou. Houve em seguida sessões no Marble Arch em Londres e em um cineclube nos Champs Elysées em Paris, tendo ficado conhecido um artigo de Serguei Eisenstein elogiando o filme. Recentemente foi apurado que tal artigo teria sido escrito pelo próprio Mário e que o grande cineasta soviético nunca passou por Londres ou Paris, locais onde supostamente teria assistido Limite e publicado tal artigo. Tem gente que gosta do filme.

D – O que acha das produções da Companhia Vera Cruz?

AC – Foram filmes valorizados pela contribuição dos técnicos e diretores estrangeiros que Alberto Cavalcanti trouxe tais como os italianos Adolfo Celi e Luciano Salce, o português Fernando de Barros e o anglo-argentino Tom Payne; porém o maior sucesso foi O Cangaceiro dirigido pelo nosso Lima Barreto. Não vi todos, mas lembro-me de que gostei na época deste e mais alguns deles, por exemplo, Tico-Tico no Fubá de Adolfo Celi; Floradas na Serra (na verdade mais por causa da Cacilda Becker) e Uma Pulga na Balança de Luciano Salce; Apassionata de Fernando de Barros; Sinhá Moça de Tom Payne. Gosto também de dois filmes da Maristela, companhia paulista contemporânea da Vera Cruz: O Comprador de Fazendas de Alberto Pieralise e Simão, o Caolho, de Alberto Cavalcanti.

D – O que o senhor pensa sobre as chamadas pejorativamente de pornochanchadas?

AC – Não tenho nada contra estas produções eróticas porque sou pela liberdade de expressão, embora no caso, não seja bem de expressão que se trata. Além do mais, elas deram emprego a muita gente e, às vezes, revelaram algum artista de maior capacidade.

D – Como explica o sucesso das chanchadas da Atlântida?

AC – Lembro-me de que os críticos as detestavam, porém o grande público prestigiava estas comédias populares com interpolações de músicas de carnaval interpretadas pelas cantoras e cantores do rádio e de trapalhadas de Oscarito e Grande Otelo, vilanias de José Lewgoy e idílios de Anselmo Duarte e Eliana, uma fórmula que, na época, garantia filas imensas nas portas dos cinemas.

D – O que o senhor acha dos filmes de Mazzaropi e Renato Aragão?

AC – Esta linha de produção do cinema popular merece respeito, porque é fruto do esforço de artistas com tino de empresários que, sem se importarem muito com a competição estrangeira, arregaçam as mangas e chegam ao sucesso comercial. Trata-se de um cinema ingênuo que sintoniza bem com o público infantil e com o menos sofisticado, sendo positiva a sua permanência em nossas telas

D – E o Cinema Marginal?

AC – O que marca os filmes dos que integram o cinema marginal ou experimental, também chamado de cinema de invenção, é a indigência formal. Se os cinemanovistas ainda procuravam conquistar as plateias, um grupo mais novo de realizadores recusou-se a isto e, subitamente, irromperam filmes cujos diretores se obstinavam em desfrutar de completa liberdade de criação, chegaram mesmo à anarquia. Esta maneira de filmar é, a meu ver, valiosíssima, pois aí é que vão surgir as ideias e formas revolucionárias. Contudo, é preciso distinguir os autênticos inovadores dos incapazes ou picaretas que não sabem nada de cinema e cobrem sua inaptidão com o manto do desmazelo proposital. Este cinema tem naturalmente muita dificuldade de exibição, porém o ambiente mais propício para o exame de suas propostas é mesmo o circuito de cineclubes e universidades.

D – Já ia me esquecendo. E o José Mojica Marins?

AC – Seus filmes são de feitura primária. Mas o personagem insólito, nietzschiano, amoral e sádico Zé do Caixão que ele criou, possui um fascínio irresistível. Ficou até conhecido no exterior como Coffin Joe.

D – O senhor tem preferência por algum gênero de filme?

Não. Apenas simpatizo um pouco mais com o western americano, digo americano porque outros países fizeram westerns como, por exemplo, a série francesa Arizona Bill com Joe Hamman ainda no cinema silencioso; a série alemã, rodada na Iugoslávia sobre Winnetou com Pierre Brice e Lex Barker; os westerns italianos etc.

D – Falar nisso, o senhor gosta dos westerns italianos?

AC – O principal argumento usado contra os westerns de Cinecittà (depreciativamente referidos como “westerns spaghetti”) é que eles não tinham “raízes culturais” na história ou no folclore americanos, constituindo-se em imitações baratas e oportunistas. Talvez o julgamento mais justo do “western spaghetti” seja considerá-lo como um gênero à parte, bem distinto da forma original, uma maneira europeia de interpretar o western, uma crítica à reconstituição do Oeste e de seu significado feita por Hollywood; no caso de um diretor como Sergio Leone, perfeitamente válida, porque se tornou o testemunho de uma visão pessoal.

Existem muitos admiradores do western italiano, mas eu prefiro o western americano, que conta, de um modo heroico ou crítico, a conquista do Oeste dos Estados Unidos e o difícil nascimento a nação americana. Este é na verdade “o gênero cinematográfico por excelência” pela sua movimentação e pela sua topografia característica com enorme potencial para a expressão cinematográfica, ajudando a dramatizar mais intensamente o choque entre os personagens e os conflitos temáticos da história.

D – Como o senhor vê o movimento da Nouvelle Vague?

AC – A qualidade mais obviamente revolucionária dos filmes da Nouvelle Vague foi o seu aspecto informal, desleixado. Os diretores da Nouvelle Vague admiravam os neorrealistas e, em oposição à filmagem em estúdio, preferiram filmar nas ruas. Semelhantemente, a iluminação de estúdio brilhante foi substituída pelo que Raoul Coutard chamou de “luz do dia”. Tinham também preferência pela câmera na mão e pelo plano longo. Durante três anos os filmes da NV tiveram bons lucros pela novidade. Rodados em locação usando equipamento portátil, atores pouco conhecidos, e equipes pequenas, eles puderam ser feitos rapidamente e por menos da metade de um custo normal. Entretanto, o cinema tradicional, o cinema comercial de rotina, de gênero e de astros, perdurava. O público continuava prestigiando o “cinema de papa” com artistas populares como Fernandel, Jean Gabin e Jean Marais e, a partir de 1962, o entusiasmo pela Nouvelle Vague regrediu, tanto por parte dos produtores como por parte dos espectadores. As rendas de bilheteria dos filmes começaram a despencar e os distribuidores cada vez mais hesitavam em lançar os filmes deles.

D – O senhor gosta dos filmes da Nouvelle Vague?

AC – Por ironia, Truffaut, Chabrol e outros depois seguiram o caminho dos grandes cineastas do Cinema de Qualidade Francesa, que Truffaut irresponsavelmente denegriu. Somente Godard, o mais radical de todos os diretores da Nouvelle Vague, continuou com seu cinema anárquico e arrogante amado por uns e detestado por outros. Na época da irrupção da Nouvelle Vague, fui seduzido pela novidade, mas depois percebi que os filmes “acadêmicos” de Truffaut A História de Adèle H / L’Histoire d’ Adèle H ou A Noite Americana / La Nuit Américaine e aqueles que Chabrol fez com Isabelle Huppert, Violette Nozière e Une Affaire des Femmes, eram bem melhores.

D – O senhor acompanha o Cinema Contemporâneo?

AC – Muito pouco. Há muito tempo que não vou mais aos cinemas, porque não são mais os mesmos de antigamente e não gosto de ouvir alguém falando no célular comendo pipoca ou conversando durante a projeção. Só vejo um ou outro filme contemporâneo, quando tenho informação fidedigna de que o filme é muito bom e ele é exibido na televisão ou sai em dvd. Alguns diretores mais modernos que me agradaram foram, por exemplo, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Martin Scorcese, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Quentin Tarantino.

D – E o Cinema Contemporâneo Brasileiro?

AC – Conheço muito pouco. Gostei de O Auto da Compadecida de Guel Arraes; O Som ao Redor de Kleber Mendonça Filho; Maria do Caritó de João Paulo Jabur…

D – Antes os planos eram mais longos a agora duram muito menos na tela. Como isto altera a maneira de se apreciar um filme?

AC – Entre 1930 e 1960 a maioria dos filmes de longa-metragem de Hollywood 1970 e no final dos anos 80 continham entre 300 e 700 planos com uma média de duração entre 8 e 11 segundos. Isto mudou consideravelmente durante os anos 1980, quando a maioria dos filmes continha 1.500 planos com uma média de duração entre 4 e 6 segundos. Este aumento continuou nos anos 1990 e 2000, gerando o que foi chamado pelo teórico e historiador de cinema David Bordwell de Continuidade Intensificada (Intensified Continuity), método de montagem que agrada ao público habituado com a televisão, vídeo games, e internet. Filmes como X-Men, o Filme / X-Men de Bryan Singer, tinham em média 2 a 3 segundos por plano. Muitas vezes a supervelocidade rítmica não dá tempo para o espectador absorver o que está acontecendo.

D – Qual a importância da crítica de cinema? Onde anda a crítica de cinema hoje em nosso país?

AC – A crítica de cinema, quando bem-feita, ajuda aumentar a capacidade do espectador de “ver” o que está no filme tanto técnica quanto substantivamente, a formar um público capaz de dominar o filme em vez de ser dominado por ele. Antigamente, cada jornal tinha um crítico especializado em cinema que se dedicava diária e exclusivamente a esta função. Foi uma geração de grandes críticos como Moniz Viana, Hugo Barcelos, Ely Azeredo, Décio Vieira Otoni, para citar apenas alguns dos que trabalhavam nos jornais cariocas. Já há bastante tempo o espaço para a crítica de cinema nos jornais foi bastante reduzido, existindo apenas resenhistas, que não têm a mesma influência e popularidade daqueles críticos de outrora. A crítica de filmes hoje passou para os sites da internet, onde qualquer pessoa se acha qualificada para exercê-la.

D – Pode-se aprender a fazer cinema?

AC – Sim. Primeiramente lendo textos sobre cinema, vendo e revendo muitos filmes de todas as épocas, pois com a perspectiva histórica proporcionada pelo conhecimento do cinema do passado os aspirantes a cineasta poderão apreciar melhor o cinema do presente bem como se servir, consciente ou inconscientemente, das obras-primas da arte cinematográfica como fonte de inspiração. Em seguida, aprendendo a técnica cinematográfica em cursos práticos e / ou fazendo parte de uma equipe de filmagem. Lembrando o que disse Jacques Maritain no seu livro Art et Scolastique: “O dom natural não é senão uma condição prévia da arte. Esta disposição inata é evidentemente indispensável, mas sem uma cultura e uma disciplina que os antigos queriam que fosse longa, paciente e honesta, ela jamais passará a arte”.

D – Fiquei impressionado com o seu imenso acervo de filmes. Como adquiriu tantos dvds?

AC – Quando os DVDs foram lançados depois do VHS, comecei a adquiri-los, inclusive de colecionadores do mundo inteiro. Comprei dvds de colecionadores até do Alaska e da Finlândia e também de um site americano que vendia dvds de filmes alemães dos anos 30. Posteriormente, um amigo, Sergio Leeman, que trabalhou nos EUA e na Europa, gravou para mim uma quantidade enorme de filmes exibidos na TV americana e europeia. Quando estive em Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, Roma e Lisboa comprei o máximo que pude de dvds de filmes produzidos nestes países. Na França, por exemplo, comprei as coleções La Memóire du Cinéma Français e Les Années 50 de René Chateau e a Gaumont à la demande. A coleção I grandi registi del cinema italiano, cada caixa com três filmes de grandes cineastas da Itália, é formidável. Tenho também filmes russos, japoneses, suecos, mexicanos, brasileiros, peças de teatro filmadas etc. Sou insaciável e, como dizia meu falecido amigo Gil Araujo, “cinema é inesgotável”.

D – Qual o filme mais raro que o senhor possui?

AC – Rosita de Ernst Lubitsch.

D – E qual o filme que o senhor não tem e gostaria de possuir em dvd?

AC – The Patriot, também de Lubitsch. Mas este é um filme perdido. Só existe o trailer, na Cinemateca Portuguesa.

D – O senhor foi aluno do Curso de Cinema ministrado pelo cineasta Arne Sucksdorff promovido pelo Ministério das Relações Exteriores/ Unesco em 1962, mas nunca quis fazer um filme?

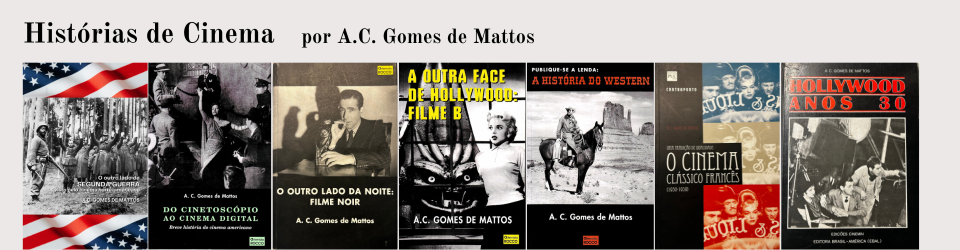

AC – Não. Fiz o curso apenas para adquirir mais conhecimento da técnica cinematográfica e assim poder apreciar melhor os filmes que vejo. Admiro a coragem e perseverança de toda pessoa que faz ou fez cinema no Brasil, mas não era a minha praia. Preferi manter um blogue destinado a preservar a memória do cinema clássico, escrever alguns livros sobre cinema além do magistério na PUC-RJ.

D – Na pesquisa cinematográfica o que mais lhe dá prazer?

AC – Encontrar informações raras como, por exemplo, o título em português de curtas-metragens (shorts e desenhos animados), pois estes não saíam nos jornais da época. Num trabalho recente ainda inédito, “O Outro Lado da Segunda Guerra Visto Pelo Cinema Americano”, forneci, por exemplo, títulos em português de filmes de recrutamento e de treinamento de soldados durante a Segunda Guerra Mundial, que foram exibidos nos nossos cinemas. Os títulos em português dos filmes estrangeiros são importantes para se saber se eles foram exibidos no Brasil. Outro prazer é descobrir joias raras da cinematografia entre produções classe B como, por exemplo, os da série de horror do Val Lewton ou um filme como Aves sem Ninho / Sparrows de 1926 de William Beaudine, diretor cujo nome costuma ser omitido em vários dicionários de cinema.

D – O senhor deseja acrescentar mais alguma coisa para encerrarmos esta nossa conversa?

AC -O que eu posso dizer é que todos os aspectos da vida humana e social já foram objeto de filmes dignos de serem vistos. Porém a mediocridade e a vulgaridade ameaçam constantemente o cinema. Os responsáveis por seus descaminhos acham-se tanto do lado da produção quanto do consumo (público passível e inculto). E, quanto mais e melhor os dois lados forem conscientizados sobre sua mútua responsabilidade, mais lucrarão a cultura e a sociedade.

Ótima entrevista. Tem muito filme ai mencionado que gostaria de ver, outros gostaria de rever. Valeu amigão.

Neste e-mail de Nelida tenho pleno acesso.